部落格文章

🌿 《如何向觀音菩薩祈求事業順利:祈願用語參考》

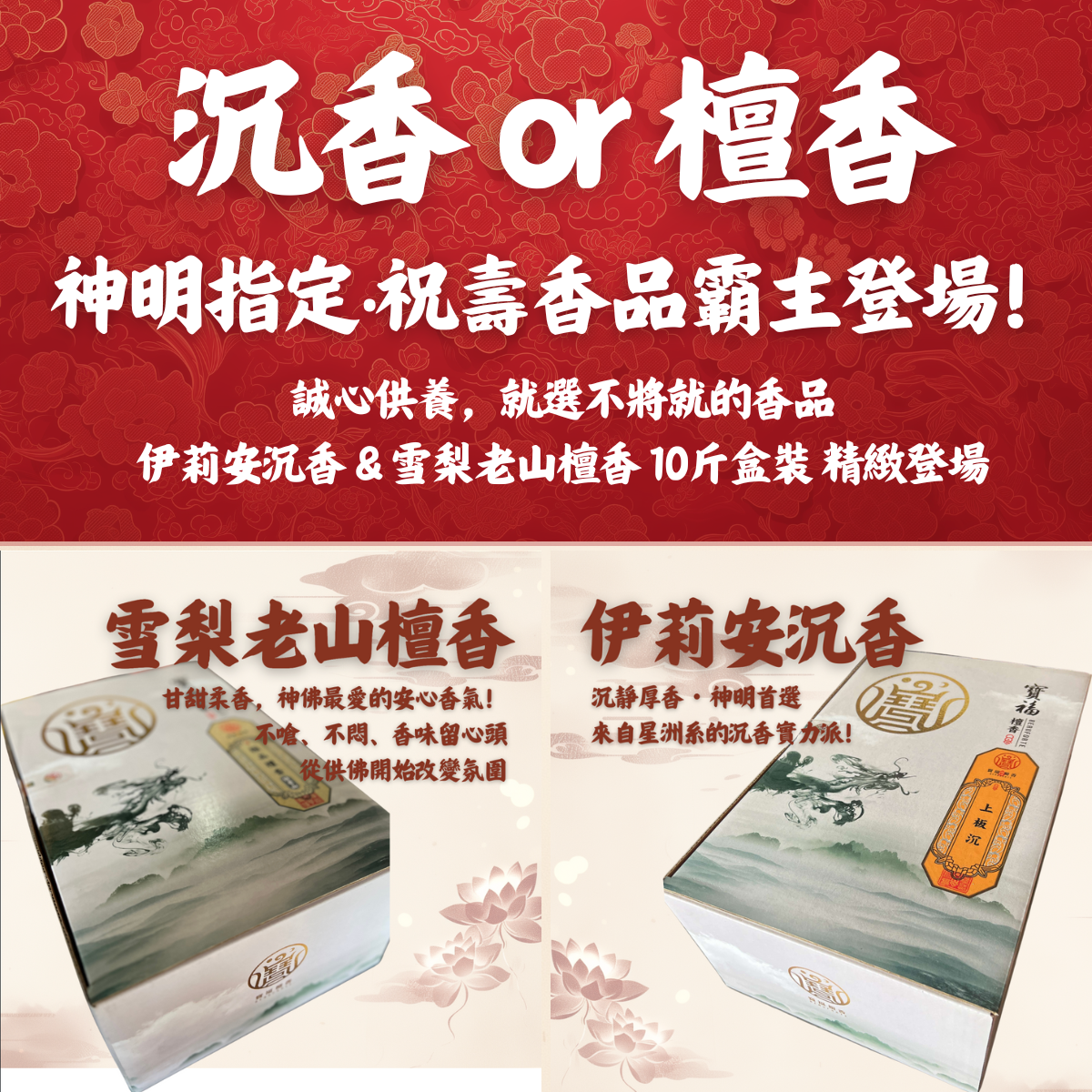

向觀音菩薩祈求事業順利不知如何措辭?本詞庫收錄七大類傳統祈願用語,涵蓋職場順遂、消災解厄、人際和睦、生計安穩等面向,提供完整範例與組合指引,助您用典雅文言清晰表達心願,真誠感通菩薩慈悲。

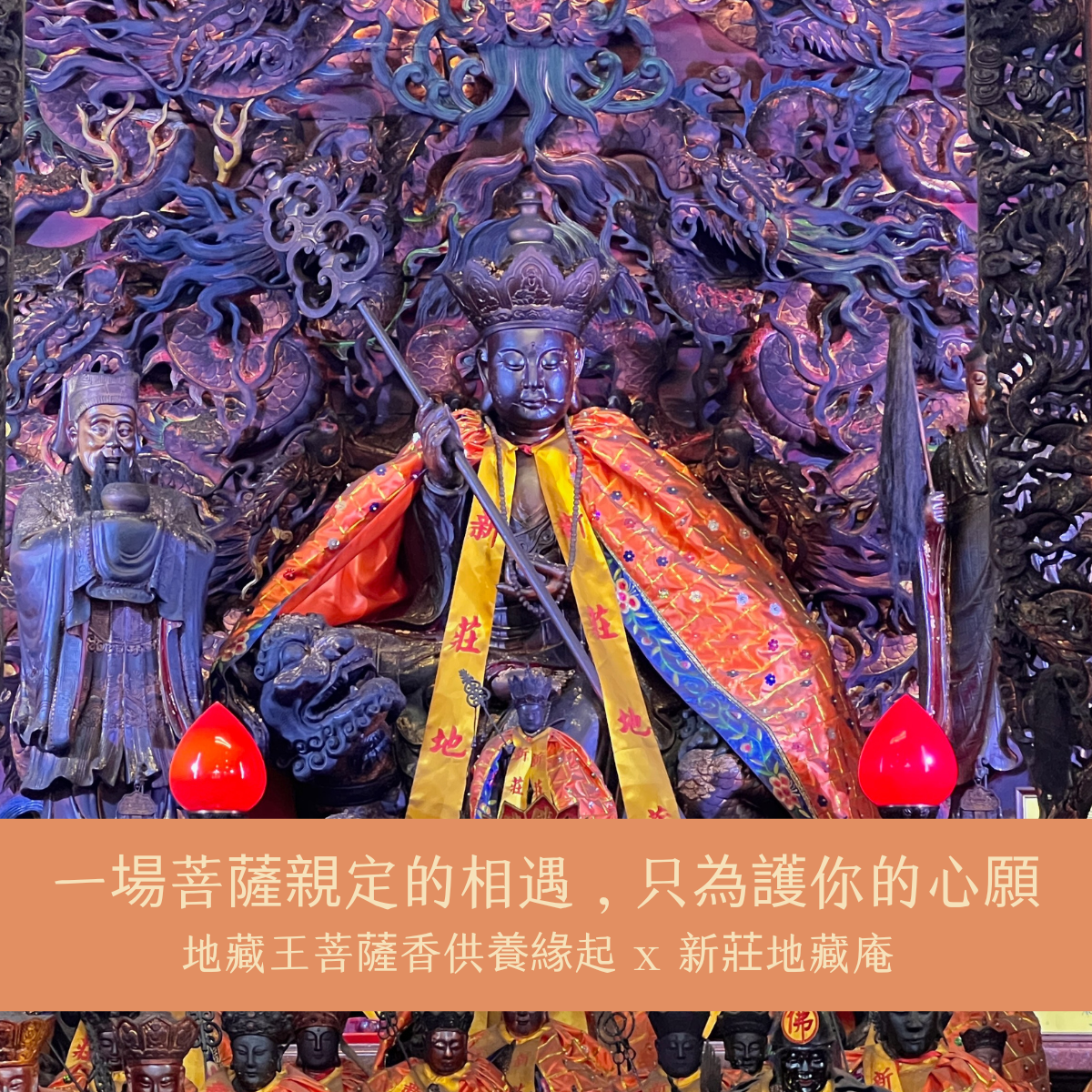

🕯 一場菩薩親定的相遇,只為護你的心願 |地藏王菩薩香供養緣起 x 新莊地藏庵

2024年12月4日,我們前往新莊地藏庵請示地藏王菩薩,獲得菩薩允許於115年2月10日舉辦香供養活動。從疏文確認到菩薩的慈悲回應,每個細節都讓我們感受到祂的真誠守護。無論您需要消災解厄、化解業障、超度親人或祈求家宅平安,地藏王菩薩都願意守護每一位有緣人。明心福旺閣誠摯邀請您參與這場殊勝的香供養法會。

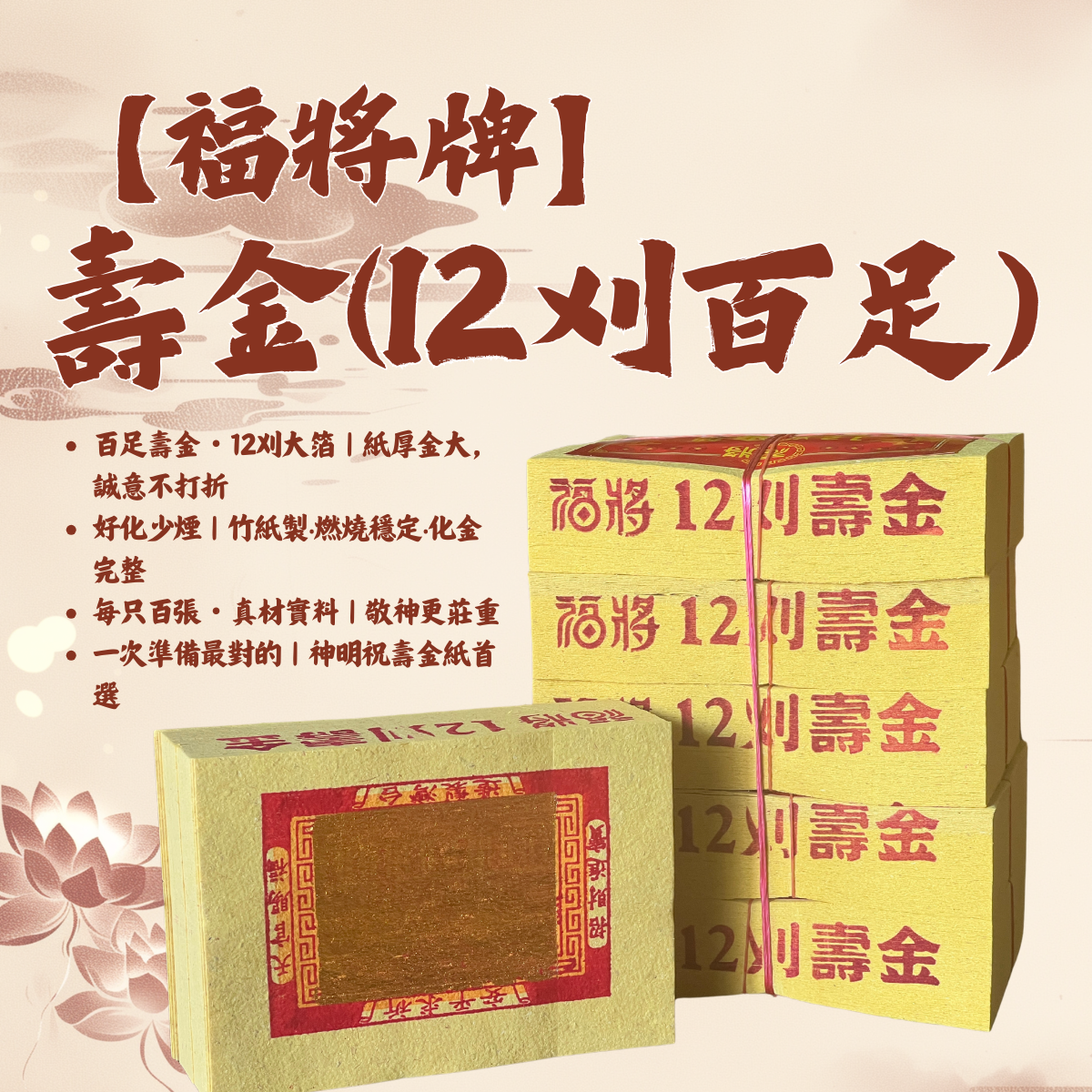

2026 拜地基主全攻略|搬家、開業、節慶都該拜!正確時間、供品、禁忌一次教你

地基主怎麼拜才正確?本文教你拜地基主的完整流程:供品要準備什麼、金紙怎麼選、祭拜方向要由外往內、什麼時間拜最好。2026年度拜拜日曆、三大金紙類型比較、常見Q&A一次解答。搬家、開店、裝修前必讀,讓地基主守護家運事業順利!

為什麼用「供養」而不是「捐香」?——從民間信仰的角度來看

在傳統信仰中,「供養」和「捐」的意義完全不同,心態上也有很大的差別。

「捐」有施捨的意思,帶有上對下的心態

「捐」這個詞,常見於「捐款」、「捐助」、「捐物資」等情境,通常是對需要幫助的對象提供資源,例如捐錢給慈善機構、捐糧食給貧困者,這是一種「施予」的行為。

但我們對神明的態度,絕對不是施捨或幫助,因為神明是我們敬仰、依靠的對象。如果說「捐香」,會讓人誤以為我們是在「施捨香給神明」,這樣的說法和心態,都不符合對神明的尊敬。

「供養」代表發自內心的敬奉,帶有下對上的恭敬

「供養」在民間信仰中,代表的是對神佛的尊敬與感恩,是一種虔誠的表達。例如我們說「供養香火」、「供養神明」、「供養祖先」,這些行為都帶著敬意和誠心。

當我們「供養」,是用心奉獻,而不是單純地給予物品。我們以香火、供品,表達對神佛的敬仰,這是一種「下對上」的恭敬,而不是「上對下」的施予。

因此,從信仰的角度來看,最恰當的方式是以「供養」的心態來奉香,而不是「捐」的心態。只有用敬意供養,才能真正延續香火,讓福報綿長,讓我們的願望與神佛相應。